|

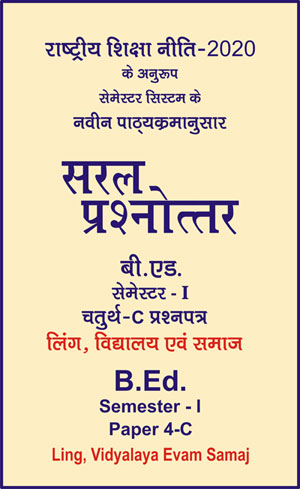

बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाजसरल प्रश्नोत्तर समूह

|

5 पाठक हैं |

||||||

बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज

प्रश्न- भारतीय पितृसत्ता के सिद्धान्तों एवं अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

- किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष के प्रभुत्व की चर्चा कीजिए।

- क्या पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? तर्क सहित उत्तर दें।

उत्तर-

भारतीय पितृसत्ता के सिद्धान्त और अभिलक्षण

पितृसत्ता एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसकी विशेषताएँ सभी समाजों में एक जैसी ही बनी रहती हैं। अलग-अलग समाजों में पितृसत्ता जिस तरीके से अपने हितों को लागू करती है और जिस तरीके से उन हितों की रक्षा करती है, वह तरीके संस्कृति और धर्म से बहुत सारे कारकों पर निर्भर होते हैं। फिल्में, टेलीविजन, राजनीति और राजनीतिक अध्ययन जैसे अनेक उपकरणों की सहायता से अपने अस्तित्व को पुनरुत्पादित करती है। पितृसत्ता के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं—

पुरुष का प्रभुत्व - किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर पुरुष ही सारे निर्णय लेते हैं। शक्ति और सत्ता के प्रमुख पदों पर पुरुष ही विराजमान होते हैं, और महिलाओं की तुलना में पुरुषों को मानसिक और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषों को कुछ खास पहचान के साथ संतुलन कर दिया जाता है, जिनमें विशेषताएँ नियंत्रण का गुण, शक्ति, ताकतवर होना, तर्कशीलता, कठोर परिश्रम, नैतिक और रणनीतिकत्मक भूमिका शामिल हैं। ये सभी विशेषताएँ पुरुषों को सत्ता और प्रभुत्व की पहचान में योगदान देता है। ऐसी स्थितियाँ पुरुषों को महिलाओं के प्रति एक पारम्परिक और पूर्वनिर्धारित मुद्रा अपनाने और उसे बनाए रखने की तरफ अग्रसर करते हैं और इस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा या उनके साथ किये जाने वाले भेदभाव का औचित्य-स्थापन किया जाता है।

पुरुषों की सत्ता की रक्षा करना - पितृसत्तात्मक समाज, जैसे कि भारत का समाज पितृसत्ता के हितों (परिवार के पुरुष मुखिया) की रक्षा करने की दिशा में कार्य करता है। एक अर्थ में पितृसत्ता पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी शक्ति और सत्ता प्रदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक मुखर होते हैं और उनके पास रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। अपने पुरुषत्व के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से पुरुष, विचारवान भी पुरुष, पुरुषसत्तात्मक नीति निर्माण की वैधता प्रदान करते हैं। जिन सामाजिक मुद्दों में पितृसत्तात्मक मुद्दे आये भी तो शोषणकारी करते हैं और वे वैधता प्रदान करने के तरीकों, रणनीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करते हैं। भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या भारत में महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले ऐसे अपराधों के उदाहरण हैं।

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव - किसी पितृसत्तात्मक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलक्षण महिलाओं के विरुद्ध किया जाने वाला भेदभाव है। पुरुषों के प्रभुत्व और इसके परिणामस्वरूप पुरुषों की सत्ता की रक्षा किये जाने के कारण महिलाओं के स्वाभाविक ही पुरुषों के अधीन हो जाते हैं और इसलिए महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव किया जाने लगता है। परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं पर तमाम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबंध लगे होते हैं। पुरुष स्त्रियों को बरियता देना, कम उम्र में विवाह कर देना, नौकरियों की कमी, घरेलू हिंसा, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता ऐसे ही कुछ के कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं। आमतौर पर जिन व्यवस्थाओं में महिलाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होता, वहाँ की महिलाएँ निम्न स्थिति में बनी रहती हैं। "अच्छी नौकरियाँ उन्हें पहुंचने बिना महिलाओं की हालत वैसी ही रहेगी।" इसी प्रकार, साथ ही पति पर आर्थिक रूप से उनकी निर्भरता निरन्तर जारी रहेगी। आर्थिक पर-निर्भरता उन कारकों में से एक कारक है, जिनके कारण दवा-कुपोषण महिलाएँ अपने हिंसक पति के साथ विवाह करने के लिए मजबूर हो जाया करती हैं। आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव के कारण विवाह-विच्छेद या तलाक का मतलब किसी स्त्री के लिये यही होता है कि वह गरीबी के दलदल में धकेल दी जाएगी।

समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के सम्बन्ध में पारम्परिक मान्यताएँ तथा रूढ़ियाँ - भारत में बालिकाओं की शिक्षा से उसके अधिकार से अक्सर वंचित कर दिया जाता है। इसका कारण समाज की एक संस्था के रूप में परिवार में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं की उम्मीदों के सम्बन्ध में पारम्परिक मान्यताएँ हैं। पढ़ाई-लिखाई के दौरान माँ-बाप से विद्यालय जाने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे घरेलू कामकाज में मदद करें— चाहे यह घरेलू कामकाज कपड़े धोने या भोजन पकाने का हो या फिर छोटे भाई-बहनों को देखभाल करने का हो। चूँकि घरेलू कार्यों और कामकाज में लड़कियाँ बहुत अधिक समय खर्च करती हैं, इसलिए इससे भारत के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं और पुरुषों के बीच की समानता का अन्तराल बढ़ता ही चला जाता है। इससे इस मिथक को बढ़ावा मिलता है कि शिक्षा-दीक्षा लड़कियों के किसी काम की नहीं है क्योंकि अन्ततः उन्हें प्राथमिक रूप से घरेलू कामकाज ही देखना है, शीघ्र ही उनका विवाह करना है, उन्हें बच्चे पैदा करने हैं और फिर उन बच्चों को बड़ा करना है। ऐसी मान्यताएँ और रूढ़ियाँ परिवारों में विवाह के बाद भी दिखेगी। "एक पत्नी और एक माँ" की अपरिहार्य भूमिका को "एक महिला होने" का सहज-स्वाभाविक गुण माना जाता है।

सामान्य तौर पर पितृसत्तात्मक समाज एक पत्नी के रूप में अपनी भूमिकाओं को अपेक्षाकृत करने वाली महिलाओं की तुलना में एक पति के रूप में अपनी भूमिकाओं को अपेक्षाकृत करने वाले पुरुषों के प्रति अधिक सहिष्णु और उदार होते हैं। इसके अलावा, एक पुरुष के लिए कुँवारा या तलाकशुदा होने का सामाजिक लांछन गहरा नहीं होता जितना उस महिला का होता जो अविवाहित हो और अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हो। ऐसी महिलाओं को यह माना जाता है कि वे एक पत्नी, एक माँ और एक औरत के रूप में पारम्परिक उम्मीदों पर खरी उतरने में असफल सिद्ध हो चुकी हैं (हाज-याहिया, 2005)। जेंडर प्रभुत्व संरचनाएँ और हिंसा में निहित बेहद महत्वपूर्ण कारक जेंडर से अधिक शक्ति ही सिद्ध हुई है।

|

|||||